Warum ist Demand Side Response im heutigen Energiesystem wichtig?

Mit dem zunehmenden Anschluss dezentraler Energieressourcen wie Photovoltaikanlagen (PV), Batterien, Wärmepumpen und Ladestationen für E-Autos (EVs) wird die Stromerzeugung zwar klimafreundlicher, aber gleichzeitig schwieriger zu steuern. Durch die Elektrifizierung von Mobilität und Wärme steigt zudem der Energiebedarf. Damit wächst auch der Bedarf an flexibler Laststeuerung, um die Nachfrage besser an die schwankende Erzeugung erneuerbarer Energien anzupassen.

Unterstützung durch Regulierungsbehörden und Institutionen

Behörden sehen im Lastmanagement ein zentrales Instrument für die Energiewende. Die Europäische Kommission fordert, erneuerbare Energien mit flexiblen Technologien wie Demand Response und Speicherlösungen zu kombinieren, um Lastspitzen abzufangen und die Abhängigkeit von fossilen Kraftwerken zu verringern.

Kapazitäten für die Zukunft schaffen

Die Internationale Energieagentur (IEA) betont, dass die Demand Response den Bedarf an kostspieliger neuer Infrastruktur reduziert und dabei hilft, Lastspitzen durch Ladeprozesse und Heizsysteme zu bewältigen. Ein Szenario für das Erreichen von Netto-Null bis 2050 sieht vor, dass sich die weltweite DSR-Kapazität bis 2030 verzehnfacht und 500 Gigawatt erreicht.

Vorteile für Netz und Teilnehmende

Demand Side Response ist nicht nur effektives Lastmanagement, sondern auch eine Chance für Haushalte und Unternehmen. Wer an Flexibilitätsprogrammen teilnimmt, kann Stromkosten und CO₂-Emissionen senken und gleichzeitig einen Beitrag zu einem stabilen und resilienten Stromnetz leisten.

Wie funktioniert Demand Side Response: Mechanismen und Programme

Im Kern funktioniert Demand Side Response durch ein Zusammenspiel aus Signalen, Steuerung und gezielten Reaktionen. Der Prozess findet dabei hauptsächlich in Form von Kommunikation zwischen Netz- oder Marktseite und den Energieverbraucher:innen statt. Zentrale Mechanismen und Programme umfassen:

Signalinitiierung

Ein auslösendes Ereignis tritt ein. Beispielsweise erkennt der Netzbetreiber ein Ungleichgewicht zwischen Stromangebot und -nachfrage. Daraufhin wird ein Signal gesendet, das etwa eine Lastreduktion großer Verbraucher wie EV-Ladestationen oder Wärmepumpen anfordert.

Kommunikation und Automatisierung

Moderne Demand Response-Programme basieren auf schneller Kommunikation, etwa über standardisierte Protokolle per Smart Meter. Große Energieverbraucher oder Aggregatoren erhalten digitale Signale und verfügen oft über automatisierte Systeme wie Gebäudeleittechnik, smarte Thermostate oder Home Energy Management Systeme (HEMS), die die geforderte Laststeuerung innerhalb von Sekunden oder Minuten umsetzen. Kleinere Verbraucher erhalten Benachrichtigungen über Apps oder smarte Geräte.

Lastanpassung

Nutzer:innen reagieren, indem sie ihren Energieverbrauch reduzieren, verschieben oder – in bestimmten Fällen– sogar erhöhen, um überschüssige erneuerbare Energie aufzunehmen. Diese Anpassung kann manuell erfolgen, indem in einem Betrieb einzelne Anlagen abgeschaltet werden. Zunehmend übernehmen jedoch automatisierte Systeme diese Aufgabe. Ein smartes EV-Ladegerät oder eine Wärmepumpe kann beispielsweise durch ein externes Signal kurzzeitig heruntergeregelt werden, ohne dass Verbraucher:innen eingreifen müssen. Manche Programme ermöglichen zudem den Einsatz lokaler Erzeugung oder Batterien als Ersatz für Netzstrom, etwa durch die Nutzung eines Notstromaggregats oder die Entladung eines Speichers während eines DSR-Ereignisses.

Verifizierung und Vergütung

Die Reduktion des Stromverbrauchs, oft auch als „Negawatt“ bezeichnet, wird anhand eines vorher definierten Referenzwerts gemessen. Teilnehmende erhalten anschließend die vereinbarte Vergütung oder Stromkosteneinsparung. Das kann einerseits eine direkte Auszahlung pro eingesparter Kilowattstunde im Rahmen eines expliziten Demand Response-Programms sein, oder eine Kostenersparnis durch die Vermeidung hoher Spitzenlasttarife in preisbasierten Modellen.

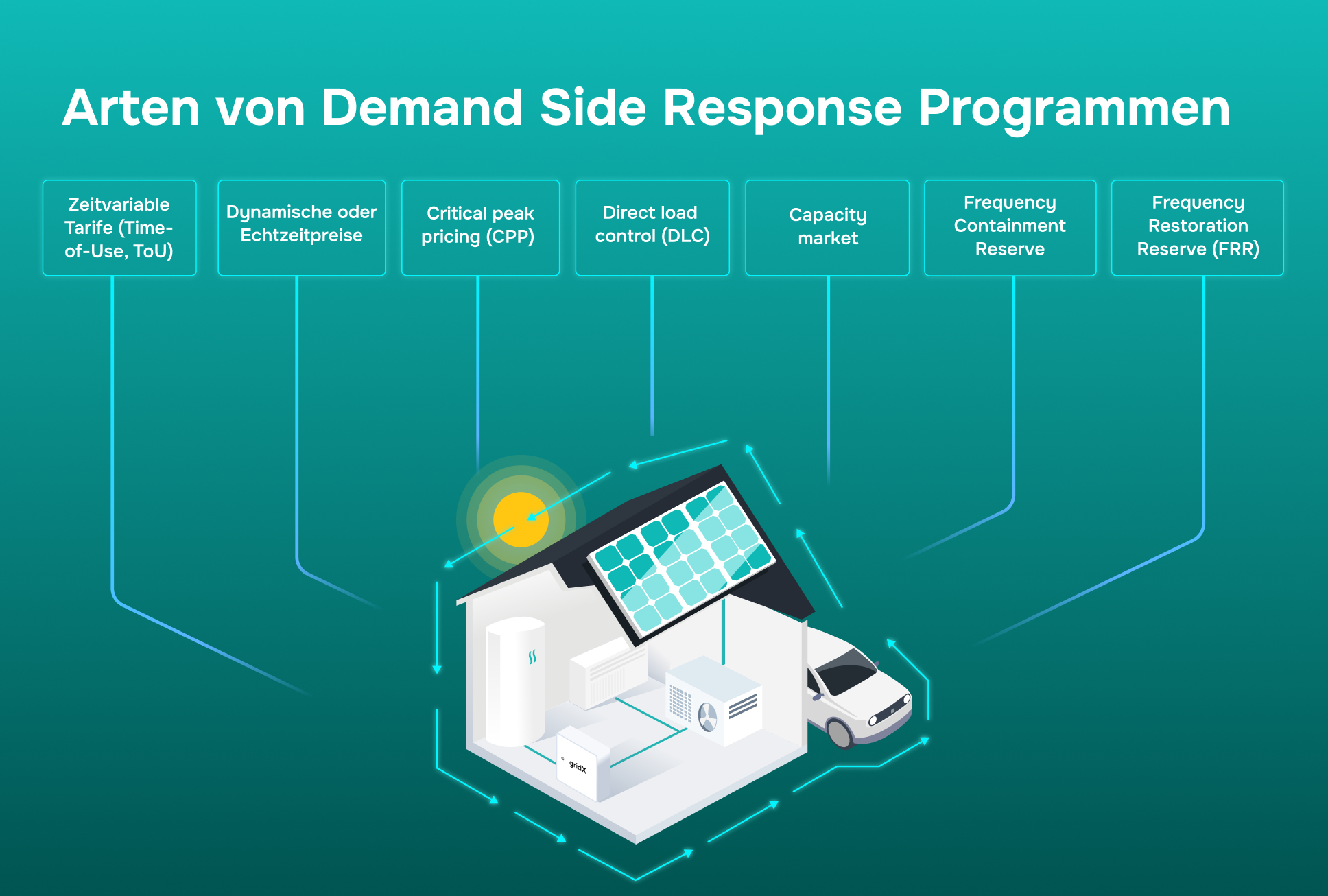

Arten von Demand Side Response Programmen

Demand Side Response unterteilt sich in verschiedene Programmarten, die auf unterschiedliche Anforderungen zugeschnitten sind. Zu den wichtigsten Mechanismen und Strukturen im Bereich Demand Response, Lastmanagement und Laststeuerung zählen:

Zeitvariable Tarife (Time-of-Use, ToU)

Ein Tarifmodell mit höheren Strompreisen während täglicher Spitzenzeiten und günstigeren Preisen außerhalb dieser Zeiten. Ziel ist es, flexible Anwendungen wie Wassererwärmung oder das Laden von Elektrofahrzeugen in günstigere Zeitfenster zu legen. Ein Haushalt mit ToU-Tarif könnte beispielsweise das E-Auto nachts laden, wenn der Strom günstiger ist.

Dynamische oder Echtzeitpreise

Ein Preismodell, bei dem sich der Strompreis stündlich oder sogar alle 15 Minuten auf Basis des Großhandelsmarktes verändert. Nutzer:innen mit Automatisierung oder einem HEMS können darauf reagieren, indem sie ihre Lasten entsprechend anpassen oder verschieben, um Kosten zu sparen.

Kritische Spitzenpreis-Tarife (Critical Peak Pricing, CPP)

Eine besonders starke Preissteuerung, bei der der Strompreis an wenigen, vorher angekündigten Tagen mit besonders hoher Netzbelastung stark ansteigt. Verbraucher:innen erhalten vorab eine Benachrichtigung und können durch eine Reduzierung ihres Verbrauchs in diesen Zeitfenstern Einsparungen erzielen.

Direkte Laststeuerung (Direct Load Control, DLC)

Ein Programm, bei dem Verbraucher:innen dem Energieversorger oder Aggregator erlauben, bestimmte Geräte aus der Ferne zu steuern. Ein Beispiel: Der Versorger kann Klimaanlagen oder elektrische Wasserboiler in Haushalten für wenige Minuten pro Stunde abschalten. Teilnehmende erhalten dafür meist eine Gutschrift oder eine Prämie auf ihre Stromrechnung.

Kapazitätsmarktprogramme oder Systemdienstleistungen

Große Energieverbraucher:innen oder kleinere Verbraucher:innen (über einen Aggregator) verpflichten sich, bei Bedarf ihre Last zu reduzieren, ähnlich wie ein Kraftwerk Leistung bereitstellt. Sie bieten ihre Flexibilität am Kapazitätsmarkt oder für Reserven an und erhalten dafür eine Vergütung. Bei Abruf müssen sie die versprochene Lastreduktion erbringen, sonst drohen Sanktionen. Damit wird Demand Side Response zur echten systemstabilisierenden Kapazität.

Frequenzstabilisierung über FCR (Frequency Containment Reserve)

Über einen Aggregator können Prosumer:innen ihre flexiblen Lasten bündeln, um die Netzfrequenz in Echtzeit zu stabilisieren. Der Aggregator übernimmt die technische Umsetzung, und teilnehmende Haushalte oder kleine Unternehmen erhalten eine Vergütung für die bereitgestellte Flexibilität.

Frequenzwiederherstellungsreserve (FRR, Frequency Restoration Reserve)

Aggregatoren können die Lasten von Prosumierenden bündeln, um Reserveleistung bereitzustellen, die nach einem Ungleichgewicht zur Wiederherstellung der Netzfrequenz beiträgt. Im Bedarfsfall verschiebt oder reduziert der Aggregator die gebündelten Lasten automatisch aus der Ferne. Die Haushalte profitieren von Vergütungen – und leisten so einen Beitrag zur Netzstabilität, ohne sich selbst mit der technischen Umsetzung beschäftigen zu müssen.

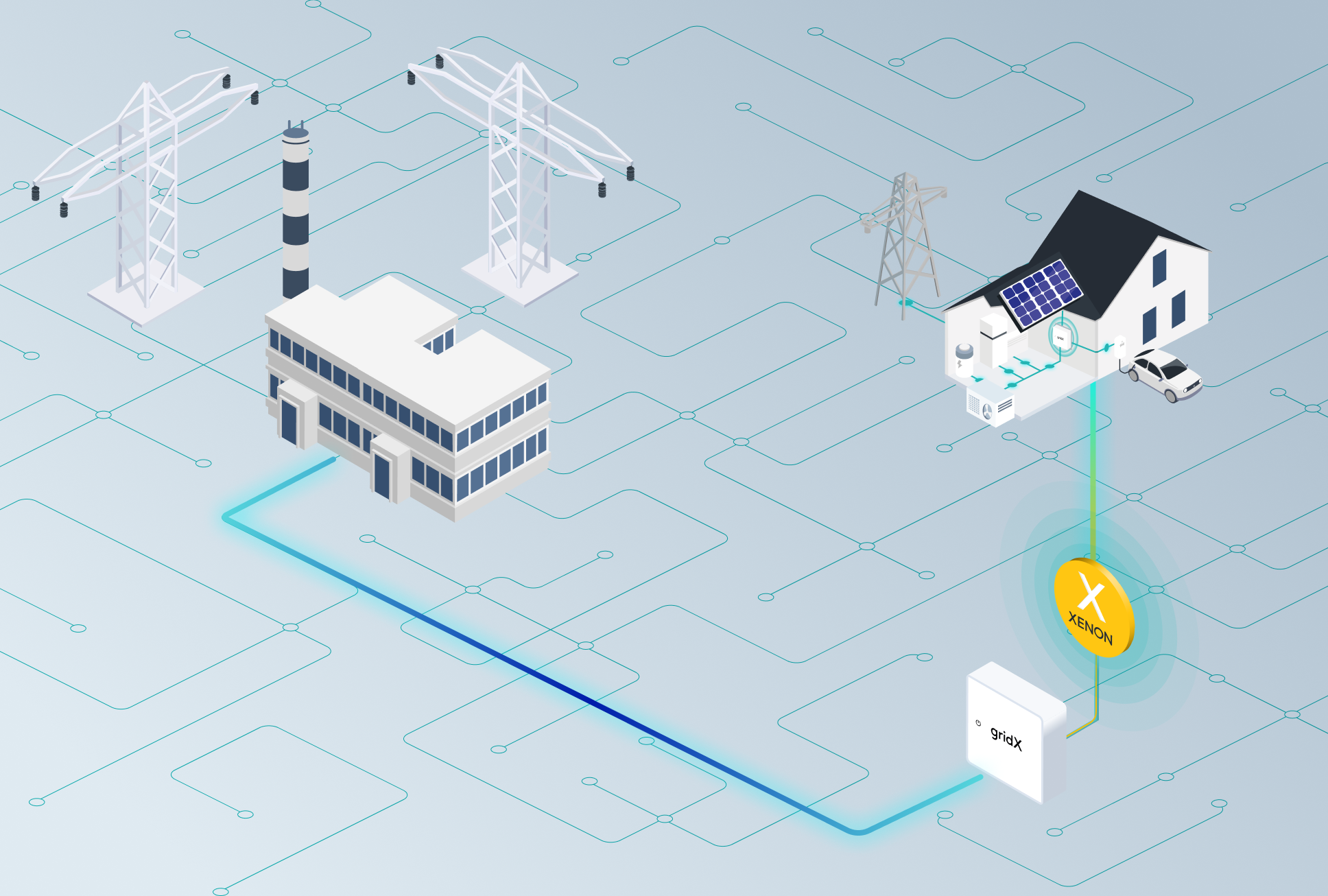

Technische Umsetzung und Rollen der Akteur:innen

Die Umsetzung von Demand Side Response erfordert eine Kombination aus intelligenter Technologie, stabiler Kommunikation und enger Koordination zwischen verschiedenen Beteiligten. So greifen die einzelnen Elemente ineinander. Diese Rollen übernehmen die wichtigsten Akteur:innen:

Smarte Anlagen und Hersteller (OEMs)

Laststeuerung beginnt bei steuerbaren Anlagen wie intelligenten Thermostaten, Wärmepumpen, EV-Ladestationen oder Wechselrichtern zur Steuerung von PV-Anlagen und Batteriespeichern. Viele Hersteller (Original Equipment Manufacturer, OEMs) integrieren heute bereits Funktionen für Demand Response in ihre Anlagen. In Deutschland verpflichtet §14a EnWG bestimmte Verbrauchseinrichtungen wie Wallboxen und Wärmepumpen, externe Steuersignale empfangen zu können. Installateure sorgen dafür, dass diese Anlagen korrekt eingebunden werden und zuverlässig auf Netzanforderungen reagieren.

Energiemanagementsysteme

HEMS, EMS oder ein Gebäudeleitsystem (BMS) fungieren als zentrale Steuereinheiten. Sie empfangen Preissignale oder Befehle von Aggregatoren und passen den Energieeinsatz automatisch entsprechend den Prioritäten der Nutzer:innen an. Diese Systeme, oft IoT-fähig, sind das „Gehirn“, das ein DSR-Signal in konkrete Handlungen übersetzt, etwa das zeitliche Verschieben des Wärmepumpenbetriebs oder das Aktivieren eines Batteriespeichers.

Aggregatoren und Marktzugangsanbieter

Aggregatoren bündeln die Flexibilität vieler Kund:innen und vermarkten sie an Strommärkten. Wenn Netzbetreiber eine Lastreduktion anfordern, senden Aggregatoren über Cloud-Plattformen Steuerbefehle an verbundene Systeme. In der EU können unabhängige Aggregatoren mittlerweile gleichberechtigt mit Stromerzeugern an allen Märkten teilnehmen und eröffnen so auch kleineren Verbraucher:innen den Zugang zu Demand Response-Programmen.

Versorger und Netzbetreiber

Energieversorger sowie Verteilnetzbetreiber (DSO) und Übertragungsnetzbetreiber (TSO) entwickeln und betreiben Programme für Lastmanagement und Laststeuerung, definieren Teilnahmebedingungen und kümmern sich um Abrechnung und Vergütung. Viele setzen Demand Side Response inzwischen für Echtzeit-Dienste wie Frequenzstabilisierung ein. In Großbritannien zum Beispiel vergibt der Netzbetreiber National Grid ESO im Rahmen von „Dynamic Containment“ Verträge an aggregierte DSR- und Speicherlösungen, um Netzfrequenzen innerhalb von Sekunden zu stabilisieren.

Regulierungsbehörden und Politik

EU-Reformen in den Jahren 2024 und 2025 stärken die Rolle von Demand Side Response im Strommarkt. Neue Richtlinien sichern den Zugang zu dynamischen Tarifen. Die Smart-Meter-Verordnung gewährleistet den Datenzugang. In Deutschland soll der Rollout intelligenter Messsysteme bis 2030 eine Abdeckung von 95 Prozent erreichen. Mit dem neuen Network Code on Demand Response der Agentur ACER wird zudem die Marktteilnahme von Aggregatoren EU-weit standardisiert. Diese Maßnahmen schaffen ein stabiles Fundament für mehr Flexibilität im europäischen Energiesystem.

Geschäftliche Vorteile der Demand Side Response für Stakeholder

Demand Side Response gewinnt immer mehr an Bedeutung. Das liegt daran, dass sie messbare Vorteile für alle Beteiligten schafft – von Energieverbrauchern über Lösungsanbietern bis hin zum Stromnetz selbst. Nachfolgend die wichtigsten Chancen und Nutzen je Akteur:in im Überblick:

Hersteller (OEMs) und Installateure

Die Nachfrage nach DSR-fähigen Geräten wie Wärmepumpen, Wallboxen und Wechselrichtern steigt. In manchen Regionen ist bei Neugeräten wie etwa Klimaanlagen sogar die Integration von Demand Response vorgeschrieben. Das treibt den Absatz intelligenter und regelbarer Technik voran. Installateure können durch den Vertrieb flexibler Solar- und Speichersysteme zusätzliche Einnahmen erzielen, etwa über Beteiligungen an Aggregator-Vergütungen oder Serviceverträgen. Diese Lösungen verschaffen ihnen einen Wettbewerbsvorteil in einem dynamischen Marktumfeld.

Prosumer:innen

Haushalte mit Solaranlagen, Batteriespeichern oder Elektrofahrzeugen steigern ihren Return on Investment, indem sie auf Preissignale und Netzanforderungen reagieren. Sie können zu günstigen Zeiten laden, bei Netzengpässen den Export pausieren oder über Vehicle-to-Grid (V2G) sogar Energie zurückspeisen. Ein geparktes E-Auto kann so zur Netzstützung beitragen und gleichzeitig Einnahmen generieren – und das ganz ohne aktive Nutzung. Diese Flexibilität ermöglicht es, den Energieverbrauch an Zeiten mit hohem Solarüberschuss anzupassen und Emissionen zu senken.

Gewerbliche und industrielle Verbraucher:innen

Unternehmen können ihre betriebliche Flexibilität in direkte Einnahmen umwandeln, indem sie bei Bedarf Lasten verschieben oder reduzieren. Intelligente Steuerungen und Sensoren amortisieren sich häufig durch fortlaufende DSR-Vergütungen und senken gleichzeitig Leistungspreise. In vielen Märkten erzielen Unternehmen kontinuierliche Einnahmen, ohne ihre Betriebsabläufe zu verändern. Transparenz im Energieverbrauch hilft zudem, Ineffizienzen zu erkennen und die Resilienz bei Netzengpässen zu stärken.

HEMS- und Plattformanbieter

Anbieter von Home Energy Management Systemen und Aggregationsplattformen sind zentrale Treiber des Wachstums im Demand Side Response-Markt. Ihre Software automatisiert Lastverschiebungen, verarbeitet Marktsignale und stellt Nutzer:innen nachvollziehbare Einsparinformationen bereit. Energieversorger investieren zunehmend in smarte Haustechnik, um ihr Portfolio zukunftssicher zu gestalten. Parallel schaffen gesetzliche Vorgaben neue Anreize zur Integration von Demand Response-Funktionen. Mit fortschreitender Digitalisierung erschließen diese Anbieter zusätzliche Wertschöpfung durch einfache Teilnahme am Flexibilitätsmarkt.

Marktzugangs- und Aggregationsdienstleister

Aggregatoren bündeln kleine Lasten zu marktgängiger Kapazität und betreiben damit virtuelle Kraftwerke. Allein in Frankreich wurden 2022 bereits 2,4 GW nachfrageseitige Flexibilität aktiv, Tendenz steigend. EU-weite Reformen erlauben es unabhängigen Aggregatoren, gleichberechtigt mit Erzeugern am Markt teilzunehmen. Fortschritte bei KI und Datenanalyse verbessern ihre Prognosefähigkeit und ermöglichen eine verlässliche, skalierbare Flexibilitätsbereitstellung.

Netzbetreiber

Für Netzbetreiber reduziert die Demand Side Response Lastspitzen, verschiebt kostspielige Netzausbauten und verringert die Abhängigkeit von großen Kraftwerken. Laut einer Studie von DNV und smartEn könnte Europa bis 2030 jährlich 11 bis 29 Milliarden Euro an Netzinvestitionen einsparen, wenn Flexibilität vollständig genutzt wird. Außerdem könnten 15,5 TWh erneuerbarer Strom genutzt statt abgeregelt werden, ein Plus von 61 Prozent. Diese Einsparungen kommen letztlich auch den Verbraucher:innen zugute, mit stabileren und günstigeren Strompreisen.

Gesellschaft und Umwelt

Bis 2030 könnte Demand Side Response in der EU jährlich 37,5 Millionen Tonnen CO₂ einsparen, was einem Effekt von Millionen stillgelegter Autos entspricht. DSR fördert Energiebewusstsein, stärkt die Beteiligung von Verbraucher:innen am Energiesystem und unterstützt aktiv die Netzstabilität. In Krisenzeiten sorgt breite Lastflexibilität für ein widerstandsfähiges System und dämpft Preisspitzen.

Herausforderungen und Hürden bei der Umsetzung von Demand Side Response

Die breite Umsetzung von Demand Side Response bringt eine Reihe technischer, regulatorischer und gesellschaftlicher Herausforderungen mit sich. Um das volle Potenzial von Demand Response, Lastmanagement und Laststeuerung auszuschöpfen, müssen einige Barrieren überwunden werden:

Technologie und Infrastruktur

Ein flächendeckender Einsatz von DSR erfordert intelligente Messsysteme, stabile Kommunikation und interoperable Geräte. Die hohen Anfangsinvestitionen für Steuerungstechnik und Systemupgrades schrecken insbesondere private Kund:innen ab. Hinzu kommt: Die Integration von Geräten unterschiedlicher Hersteller bleibt technisch anspruchsvoll. Um Vertrauen zu schaffen und vernetzte Anlagen zu schützen, sind zudem hohe Standards bei Cybersicherheit und Datenschutz erforderlich.

Regulierung und Marktdesign

Nicht alle Märkte honorieren Flexibilität angemessen oder erlauben die uneingeschränkte Teilnahme am Flexibilitätsmarkt. In manchen Ländern ist das Geschäftsmodell von Versorgern noch an den Energieabsatz gekoppelt, was den Ausbau von DSR bremst. Zudem bieten pauschale Stromtarife kaum Anreiz zur Lastverschiebung. Eine breitere Einführung dynamischer Tarife sowie klare Regeln für unabhängige Aggregatoren würden neue Flexibilitätspotenziale erschließen.

Einbindung der Verbraucher:innen

Viele Nutzer:innen empfinden Demand Side Response als komplex oder haben Bedenken hinsichtlich Komfortverlust, etwa wenn Heizung oder Kühlung kurzfristig gedrosselt werden. Vertrauensbildung gelingt durch gezielte Aufklärung, benutzerfreundliche Apps und sichtbare Belohnungen. Automatisierung mit Opt-in-Funktion und manuellen Übersteuerungsmöglichkeiten ermöglicht eine bequeme und flexible Teilnahme ohne Komforteinbußen.

Messung und Betrieb

Die exakte Ermittlung von tatsächlichen Lastreduktionen gegenüber einem Referenzwert ist anspruchsvoll und beeinflusst die Vergütung. Netzbetreiber müssen Risiken wie Nichtleistung, Kommunikationsausfälle oder Lastspitzen nach dem DSR-Ereignis (Rebound-Effekt) managen. Um Demand Side Response im großen Maßstab zuverlässig zu nutzen, braucht es umfangreiche Tests, fortschrittliches Datenmonitoring, präzise Analysen und lernfähige Algorithmen.

Expert:inneneinschätzungen zur Zukunft der Demand Side Response

Die nächste Phase von Demand Side Response geht weit über ihren industriellen Ursprung hinaus. Lange Zeit wurde die Teilnahme an DSR-Programmen von großen Fabriken und energieintensiven Betrieben dominiert, die ihre Last bei Bedarf reduzierten. Heute jedoch stehen Millionen vernetzter Geräte in Haushalten und kleinen Betrieben zur Verfügung: von Ladestationen und Wärmepumpen bis zu PV-Anlagen und Heimspeichern. Der Privatsektor entwickelt sich damit zu einer zentralen Quelle für Lastmanagement und Laststeuerung. Die gestiegene Energiepreisvolatilität in Europa hat diesen Wandel zusätzlich beschleunigt: Haushalte suchen verstärkt nach intelligenten Wegen, um energieunabhängiger zu werden und Kosten zu sparen oder sogar Einnahmen zu erzielen. DSR-Programme passen sich zunehmend dem Alltag an, mit Automatisierung, die im Hintergrund für Optimierung sorgt, ganz ohne manuelle Steuerung.

„HEMS ist der Schlüssel, um Flexibilität im Haushalt nutzbar zu machen“, sagt Christian Augustin, Teamleiter Produktmanagement bei gridX. „Mit der richtigen Konfiguration definieren Eigentümer:innen lediglich Komfortgrenzen, etwa eine Mindesttemperatur im Haus oder den gewünschten Ladezustand des E-Autos und das System erledigt den Rest. Ein gut integriertes HEMS sorgt dafür, dass der Stromverbrauch der Nutzer:innen gedeckt und gleichzeitig die Netzstabilität berücksichtigt wird, ohne spürbare Einschränkungen. Damit erschließen wir Flexibilität aus Millionen kleiner Lasten, die bisher nie Teil der Netzbilanzierung waren.“

Diese Einschätzung spiegelt einen breiten Markttrend wider: Aggregatoren arbeiten zunehmend mit HEMS-Anbietern zusammen, um das wachsende Potenzial an Flexibilität im Wohnbereich zu nutzen und auf Nachbarschaftsebene regelbare Ressourcen zu schaffen, die wie ein virtuelles Kraftwerk eingesetzt werden können.

Fortschritte bei KI und Datenanalyse stärken diese Fähigkeiten weiter. Systeme lernen das Verhalten der Nutzer:innen, erkennen Muster und sagen voraus, wann Geräte ihre Last gefahrlos reduzieren oder verschieben können. Pilotprojekte zu Vehicle-to-Grid (V2G) in Ländern wie den Niederlanden, Dänemark und Großbritannien zeigen bereits, wie ganze Flotten von E-Fahrzeugen dem Netz Megawattleistung zurückgeben und ihren Besitzer:innen jährlich mehrere Hundert Euro einbringen können. In Zukunft ist mit einer noch stärkeren Verknüpfung von HEMS, virtuellen Kraftwerken und dynamischen Tarifen zu rechnen, die automatisierte Entscheidungen im großen Maßstab ermöglichen.

Mit der weiteren Reife dieses Ökosystems könnte der Wohnsektor in Europa die industrielle Demand Response-Kapazität erreichen oder sogar übertreffen. Damit würde die nachfrageseitige Flexibilität zu einer tragenden Säule eines resilienten und dekarbonisierten Energiesystems.