Kernfunktionen des EV-Flottenmanagements

Im Kern umfasst das EV-Flottenmanagement alles Notwendige, um Elektrofahrzeuge einsatzbereit und kosteneffizient auf der Straße zu halten. Dazu zählen die täglichen Ladepläne bis hin zur langfristigen Fahrzeugbeschaffung und Lebenszyklusplanung.

Zu den zentralen Bestandteilen des EV-Flottenmanagements zählen mitunter:

Verwaltung der Ladeinfrastruktur

Planung, Installation und Wartung einer ausreichenden Anzahl an Ladestationen, um den Energiebedarf des Fuhrparks zu decken. Wichtig dabei sind die Anzahl der verfügbaren Ladegeräte, die Stromkapazität und der Standort. Da zunehmend mehr Fuhrparks auf E-Flotten umgestellt werden, muss sichergestellt werden, dass die E-Autos bequem auf dem Betriebsgelände, am Arbeitsplatz, unterwegs oder zu Hause geladen werden können.

Optimierung des Ladeplans

Die strategische Planung der Ladezeiten umfasst die Nutzung von Stromtarifen außerhalb der Spitzenzeiten, um Energiekosten zu senken und Netzüberlastungen zu vermeiden. Durch die Verknüpfung von Ladeplänen mit dem Routenmanagement können Fuhrparkbetreiber:innen die Verfügbarkeitszeitfenster der Fahrzeuge optimal auf netzdienliche Ladezeiten abstimmen und so sicherstellen, dass jedes E-Fahrzeug bereit ist, wenn es gebraucht wird, ohne während teurer Hochlastzeiten laden zu müssen.

Überwachung und Analyse des Energieverbrauchs

Das Sammeln von Echtzeitdaten zum Ladeverhalten, Energieverbrauch und zur Fahrzeugleistung sind wichtig, um Muster und optimierbare Bereiche im Eigenverbrauch zu identifizieren. Zuverlässige Datenberichte helfen Flottenmanager:innen, fundierte Entscheidungen zu treffen, um die Effizienz zu erhöhen und Kosten zu senken.

Fahrer:innentraining und -richtlinien

Das Fahrer:innentraining umfasst die Schulung der Fahrer:innen im Umgang mit E-Fahrzeugen. Dabei werden sie über schonende Fahrweisen zur Verlängerung der Reichweite und richtige Ladestrategien aufgeklärt. Im Gegensatz zu motorbetriebenen Fahrzeugen haben E-Autos Eigenschaften wie regeneratives Bremsen und unterschiedliche Ladegewohnheiten. Daher können Schulungen dabei helfen, sich umzustellen und die Besonderheiten des Fahrzeugs optimal zu nutzen.

Wartungsmanagement

Die Planung und Durchführung von Wartungsarbeiten speziell für EVs ist besonders wichtig, da sie weniger bewegliche Teile haben als Verbrennungsfahrzeuge. Dazu gehören die Überprüfung des Batteriezustands und Software-Updates, um sicherzustellen, dass jedes Fahrzeug bei minimalen Ausfallzeiten in einem optimalen Zustand bleibt.

Einhaltung von Vorschriften und Nachhaltigkeit

In Bezug auf das Laden von E-Autos und die Entsorgung der Batterien muss sich der Betrieb des Fuhrparks an die wandelnden Ansprüche anpassen, um zu den Nachhaltigkeitszielen des Unternehmens beizutragen. Die Verwaltung der E-Flotte ist meist mit Strategien zur Emissionssenkung und der Berichterstattung des Unternehmens verknüpft.

Warum ist E-Flottenmanagement wichtig?

Die Umstellung von Verbrennern auf E-Fahrzeuge ist keine einfache Technikumstellung, sondern bringt auch neue logistische Herausforderungen in Bezug auf das Laden, den Einsatz und das Energiemanagement der Flotte mit sich. EV-Flottenmanagement ist notwendig, da es Flottenbetreiber:innen hilft, diese Veränderungen zu meistern und die Vorteile der Elektrifizierung zu nutzen. Wenn es clever gemacht wird, geht es über einen einfachen Austausch hinaus. Intelligent integrierte Systeme haben gezeigt, dass die Gesamtbetriebskosten auf Flottenebene im Vergleich zu reinen Dieselbetrieben um acht bis dreizehn Prozent niedriger sind, während ein einfacher 1:1-Tausch nur drei Prozent Einsparungen erbrachte, die stark von CAPEX-Subventionen abhängen.

Hier ein Überblick über einige Aspekte, warum das richtige Management einer E-Flotte so wichtig ist:

Erhöhte Kosteneinsparungen

Das EV-Flottenmanagement gewährleistet Kosteneinsparungen, indem es sicherstellt, dass die Fahrzeuge zu günstigeren Tarifen geladen werden, gut gewartet werden und sich für verfügbare staatliche Anreize, Steuervergünstigungen und Zuschüsse qualifizieren. Strom ist in der Regel günstiger als Diesel oder Benzin, und E-Autos brauchen weniger Wartung (kein Ölwechsel, keine Zündkerzen). Allerdings schwanken Strompreise stark – je nach Quelle, Nachfrage und Tageszeit – was bedeutet, dass ein unkontrolliertes Laden diese Einsparungen schnell aufzehren kann. Das Flottenmanagement hilft dabei, die Gesamtbetriebskosten zu überwachen und die Kraftstoff- und Wartungskosten zu senken.

Gewährleistung von Zuverlässigkeit und Betriebszeit

Während Benzinautos überall innerhalb von Minuten aufgetankt werden können, benötigen E-Autos deutlich mehr Zeit und zugängliche Ladestationen. Das Flottenmanagement hält die Fahrzeuge einsatzbereit, indem es das Aufladen vorausschauend koordiniert – beispielsweise in den Pausen oder über Nacht –

und dabei den Zustand der Batterie überwacht. Eine proaktive Wartung hilft, Ausfälle zu vermeiden und einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen.

Steuerung des Energiebedarfs

Das gleichzeitige Laden mehrerer EVs kann die Stromkapazität überlasten. Durch intelligentes Laden und Lastausgleich werden durchgebrannte Sicherungen und eine Überlastung des Netzes vermieden, indem Lastgrenzen automatisch eingehalten werden. So können Strafgebühren von Energiebetreibern vermieden werden. Ein solides Management stellt sicher, dass die Ladeinfrastruktur die Flotte zuverlässig und kosteneffizient unterstützt.

Anpassung an Reichweiten- und Infrastruktureinschränkungen

Elektrofahrzeuge haben in der Regel kürzere Reichweiten und längere Ladezeiten. Das Flottenmanagement verwendet Routenplanung und Telematik, um Fahrten innerhalb der Reichweite oder mit Ladestopps zu planen. Zudem wird der Zugang zu einer angemessenen Infrastruktur (öffentlich oder privat) sichergestellt, um zu verhindern, dass Ladelücken den Betrieb stören.

Erreichen von Nachhaltigkeits- und Compliance-Zielen

E-Autos sind nicht mehr nur ein Nice-to-have, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Sie werden zu einer gesetzlichen Notwendigkeit. In Westeuropa wird diese Entwicklung durch strengere Vorschriften sogar beschleunigt. Ab dem 1. Januar 2025 schreibt die Europäische Gebäuderichtlinie vor, dass öffentliche Nichtwohngebäude mit mehr als 20 Parkplätzen mindestens eine Ladestation einrichten müssen. Bei Neubauten müssen 20 Prozent der Parkplätze vorverkabelt sein. Bis 2027 erhöht sich diese Anforderung auf zehn Prozent aktiv mit Ladestationen ausgestattete und 50 Prozent vorverkabelte Parkplätze.

Diese Vorschriften zwingen die Flottenbetreiber:innen zur Elektrifizierung, unabhängig davon, ob sie dazu bereit sind oder nicht. Eine solide EV-Flottenmanagementstrategie gewährleistet die Einhaltung dieser Vorschriften, verfolgt CO₂-Einsparungen und Energieverbrauch und hilft, Strafen zu vermeiden. In einem Umfeld, das von Umweltzonen und grünen Zielen geprägt ist, sorgt eine gut geführte E-Flotte nicht nur dafür, dass Sie die Vorschriften einhalten. Sie stärkt auch die Glaubwürdigkeit und Zukunftsfähigkeit deiner Marke.

Wie funktioniert das EV-Flottenmanagement?

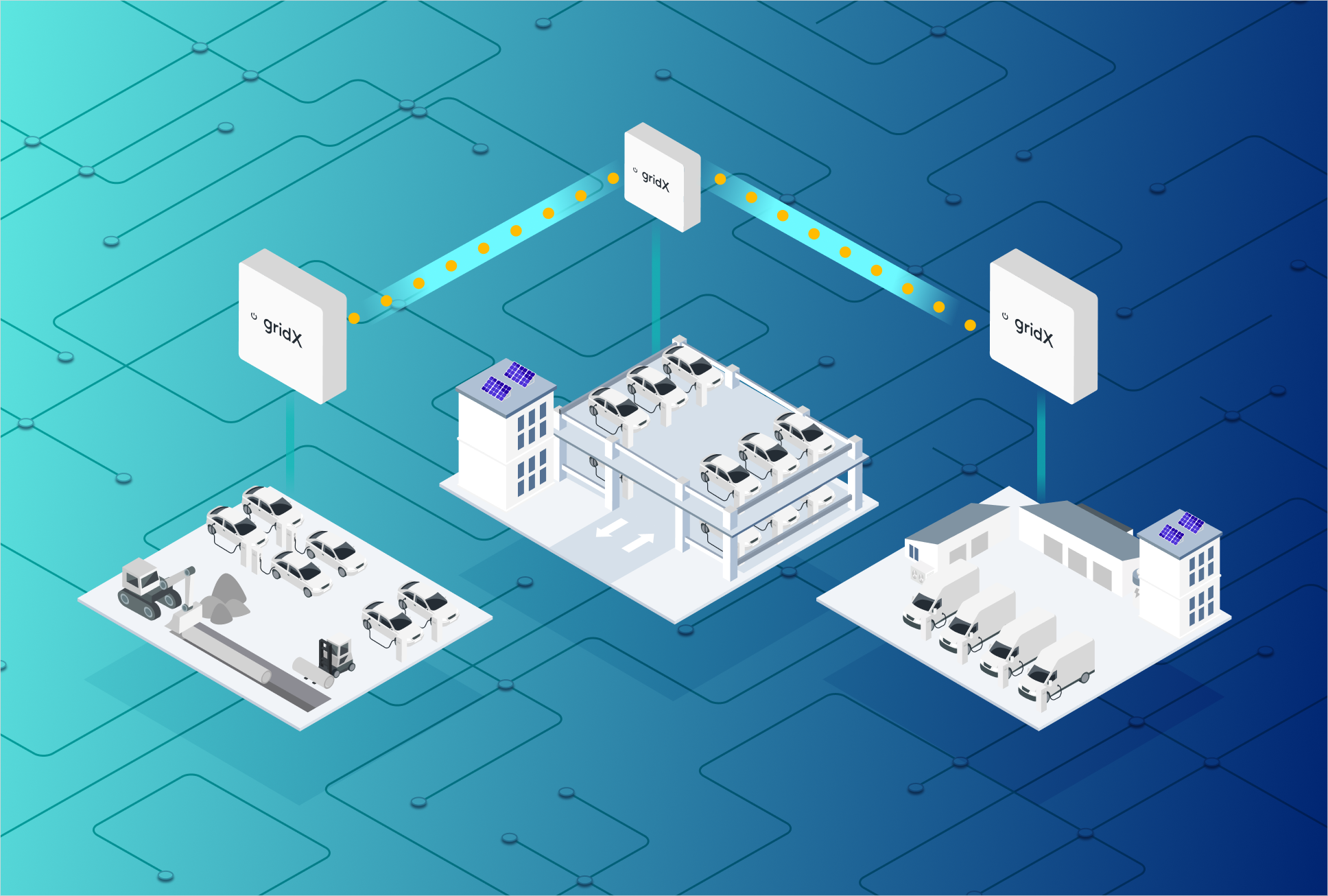

Die Umstellung auf eine Elektroflotte ist so komplex, dass sie mit manuellen Prozessen oder Tabellenkalkulationen nur schwer zu bewältigen ist. Modernes EV-Flottenmanagement stützt sich oft auf spezielle Softwareplattformen, die für die besonderen Anforderungen von E-Autos entwickelt wurden. Mit zunehmender Größe einer E-Flotte wird spezialisierte Managementsoftware fast unverzichtbar, da sie als „zentrales Nervensystem“ fungiert, das Fahrzeuge, Ladegeräte und Betrieb miteinander verbindet.

Die Software für das Flottenmanagement von Elektrofahrzeugen fasst alle wichtigen Informationen und Kontrollen in einem einzigen System zusammen. Dadurch können Flottenbetreiber:innen ihren E-Fahrzeugbetrieb in Echtzeit überwachen und optimieren.

Im Folgenden einige Beispiele für die Funktionsweise eines EV-Flottenmanagements und die meist verwendeten Tools:

Zentralisierte Überwachung

Mit Telematik und angeschlossenen Ladegeräten bietet die EV-Flottensoftware ein Live-Dashboard, das den Status jedes Fahrzeugs anzeigt: Standort, Batteriestand und Ladezustand. Sie sendet auch automatische Warnungen, wenn ein Akku leer ist, eine Sitzung abgeschlossen ist oder ein Problem festgestellt wird. Dank dieser Echtzeittransparenz kann jederzeit eingesehen werden, welche Fahrzeuge einsatzbereit sind und welche gewartet werden müssen.

Intelligentes Lademanagement

Flottenplattformen sind häufig mit Ladestationen (über OCPP) verbunden, um die Ladevorgänge remote zu überwachen und zu steuern.. Manager:innen oder Algorithmen können den Ladevorgang je nach Fahrzeugbedarf, Stromverfügbarkeit oder Tarifen starten, stoppen oder anpassen. Dies verhindert Nachfragespitzen, senkt die Energiekosten und stellt sicher, dass die Ladevorgänge in der gesamten Flotte effizient und ohne manuelle Eingriffe koordiniert werden.

Routenplanung mit Berücksichtigung von Ladevorgängen

Moderne Tools berücksichtigen EV-spezifische Anforderungen wie die Verfügbarkeit von Ladegeräten, Geschwindigkeit und Fahrzeugreichweite. Bei der Zuweisung von Routen werden Ladestopps eingeplant oder bei Bedarf angepasst, um Fahrzeuge auszutauschen. So werden ungeplante Ausfallzeiten vermieden und der Flottenbetrieb auch bei eingeschränkter Reichweite reibungslos aufrechterhalten.

Fahrer:innen-App und Kommunikation

Über die Fahrer:innen-Apps können die Mitarbeitenden auf Routen zugreifen, Ladestationen finden und Updates zum Thema Laden erhalten. Sie ermöglichen auch die Meldung von Problemen in Echtzeit sowie bidirektionale Kommunikation mit den Manager:innen. Beispielsweise leiten sie Fahrer:innen zu verfügbaren Ladestationen um und halten sowohl Fahrer:innen als auch Betreiber:innen stets auf dem Laufenden.

Datenanalyse und vorausschauende Erkenntnisse

Während des Betriebs der Fahrzeuge sammelt die Plattform Daten über Fahr-, Lade- und Energieverbrauch. Diese werden verwendet, um den Wartungsbedarf vorherzusagen, optimale Ladepläne vorzuschlagen und Ineffizienzen zu erkennen. Die Manager:innen können Problemen zuvorkommen und die Leistung auf der Grundlage des tatsächlichen Flottenverhaltens optimieren.

Integration mit anderen Systemen

Die EV-Flottensoftware ist mit der Disposition, dem Personalwesen und den Energiesystemen verbunden. Auf diese Weise kann der Ladevorgang gedrosselt werden, wenn die Nachfrage in einem Gebäude ansteigt, oder das Laden von Fahrzeugen kann auf der Grundlage ihres Ladezustands und künftiger Anforderungen priorisiert werden. Durch diese ganzheitliche Sichtweise werden EVs in den allgemeinen Betrieb eingebettet. Nicht als Silo, sondern als Teil einer intelligenten Logistik- und Energiestrategie.

Eine Flottenmanagerin in Berlin beispielsweise betreut 50 E-Autos in mehreren Depots. Mit einem Flotten-Dashboard kann sie schnell überprüfen, ob alle Fahrzeuge über Nacht zu günstigen Tarifen aufgeladen werden, ob an keinem Standort die Energiegrenzen überschritten wurden, ob jedes Fahrzeug auf der Route über genügend Ladung verfügt und ob es Warnungen für Wartungsbedarf gibt. Und das alles, bevor der Tag beginnt. Ohne ein solches System wäre selbst die Überwachung einer kleinen Flotte mühsam und fehleranfällig. Die EV-Flottensoftware wird zum Rückgrat des Betriebs und automatisiert das Aufladen, die Routenplanung und die Überwachung in Echtzeit.

Dieses Maß an Koordination ist nur mit den richtigen Energiestrategien möglich, die im Hintergrund arbeiten, einschließlich dynamischem Lastmanagement und Nutzungszeitoptimierung.

Intelligente Lade- und Lastmanagementstrategien

Einer der größten Unterschiede zwischen E-Fahrzeugen und herkömmlichen Fahrzeugen ist der Umgang mit Strom als Kraftstoff. Wenn zu viele Fahrzeuge mit zu viel Strom, zu oft oder zur falschen Zeit aufgeladen werden, kann dies zu hohen Kosten, Ausfällen oder einer Überlastung des Netzes führen. Intelligentes Laden vermeidet diese Probleme, indem es überwacht und steuert, wie und wann die Fahrzeuge geladen werden. So werden Energieverbrauch optimiert, Kosten gesenkt und Infrastruktur geschützt.

Dynamisches Lastmanagement

Wenn mehrere EVs an einem Standort geladen werden, sorgt das dynamische Lastmanagement (DLM) dafür, dass die Gesamtstromaufnahme innerhalb der Kapazität des Standorts bleibt. Anstatt alle Fahrzeuge mit voller Leistung zu laden, passt die Software für dynamisches Lastmanagement die Laderaten in Echtzeit an und verteilt den Strom entsprechend der verfügbaren Kapazität. So können mehr Ladegeräte betrieben werden, ohne dass der Netzanschluss aufgerüstet werden muss. Wenn beispielsweise 20 Fahrzeuge angeschlossen sind, kann das DLM fünf Fahrzeuge mit voller Leistung aufladen und die anderen abwechselnd aufladen oder verlangsamen, um sicherzustellen, dass alle bei Bedarf bereit sind, ohne den Standort zu überlasten.

Vorteile des dynamischen Lastmanagements

- Vermeidung kostspieliger Infrastruktur-Upgrades durch Betrieb innerhalb der bestehenden Leistungsgrenzen.

- Senkung der Stromspitzenkosten durch Begrenzung des maximalen Stromverbrauchs.

- Verhindert Überlastungen und Ausfälle und sorgt für einen stabilen Betrieb.

- Maximale Auslastung der Ladegeräte, so dass mehr Fahrzeuge gleichzeitig angeschlossen werden können.

Die Flottensoftware steuert das DLM automatisch, indem sie den Strom umverteilt, wenn ein Fahrzeug den Ladevorgang beendet hat und die Lasten ohne manuelle Eingriffe ausgleicht. Mit dem Wachstum der E-Flotten wird DLM schnell zum Standard in Depots, Logistikzentren und städtischen Betrieben in Westeuropa.

Nutzungszeit-Optimierung

Die Nutzungszeit-Optimierung (Time of Use, ToU) plant das Aufladen während der Stunden, in denen der Strom am günstigsten ist, in der Regel über Nacht oder am Wochenende. Anstatt das Fahrzeug sofort nach dem Einstecken aufzuladen, wartet das System, bis die Schwachlastzeiten beginnen.

Ein Fuhrpark in Berlin könnte beispielsweise die Ladekosten um 75 Prozent senken, indem er die Ladevorgänge von den Spitzenzeiten (zum Beispiel 0,20 €/kWh) auf die Schwachlastzeiten (beispielsweise 0,05 €/kWh) verlegt. Multipliziert man dies mit Dutzenden von Fahrzeugen, summieren sich die Einsparungen schnell.

Intelligente Systeme automatisieren diesen Prozess, indem sie die Ladezeitfenster auf die Zeiträume mit niedrigen Tarifen abstimmen und gleichzeitig sicherstellen, dass die Fahrzeuge bereitstehen, wenn sie gebraucht werden. Die Manager:innen müssen nur Regeln festlegen, den Rest erledigt die Software.

Die ToU-Optimierung kann auch die Netzbelastung verringern, die Energieeffizienz verbessern und das Laden mit umweltfreundlicheren Energiequellen wie Sonne oder Wind unterstützen.

Virtuelle Netzanschlusserweiterung

Viele Betriebshöfe und Unternehmensstandorte installieren Solaranlagen auf Dächern oder Batteriespeicher, um die Emissionen zu reduzieren und die Netzabhängigkeit zu verringern. Die virtuelle Netzanschlusserweiterung (Virtual Grid Extension,VGE) nutzt intelligente Software, um das Laden von Elektrofahrzeugen mit der vor Ort erzeugten erneuerbaren Energie und/oder der Energiespeicherung optimal zu koordinieren. So können Fahrzeuge beispielsweise dann geladen werden, wenn die Solarleistung am Nachmittag ihren Höhepunkt erreicht, und in den netzbelasteten Abendstunden pausieren.

Durch die vollständige Nutzung erneuerbarer Energien und gespeicherter Energie hilft die virtuelle Netzerweiterung den Fuhrparks, saubere Energie in vollem Umfang zu nutzen, ohne die bestehende Infrastruktur zu überlasten. Standorte können dann virtuell über ihre physischen Netzkapazitäten hinausgehen, um mehr Ladeenergie zu niedrigeren Preisen zu liefern. In Kombination mit ToU-Preisen und dynamischem Lastmanagement ermöglicht dies eine flexible, emissionsarme Ladeeinrichtung, die den Betrieb effizient gestaltet und die Kosten unter Kontrolle hält.

Kombinierte Wirkung: DLM + TOU + VGE

Wenn DLM, TOU und VGE zusammen eingesetzt werden, ermöglichen sie ein intelligenteres, anpassungsfähigeres Laden. Mehr Fahrzeuge können dann geladen werden, wenn der Strom günstig ist, während der Ladevorgang in Spitzenzeiten verlangsamt oder pausiert wird, um die Standortgrenzen und das Energiebudget einzuhalten. Mit VGE können Flotten die vorhandene Infrastruktur besser nutzen, indem sie die Kapazität virtuell erweitern. Einige Systeme synchronisieren sich sogar mit den Day-Ahead-Preisen oder -Signalen der Energieversorger, so dass die Ladevorgänge an Marktschwankungen angepasst werden können, um die Kosten weiter zu senken.

Peak Shaving

Peak Shaving reduziert hohe Energiekosten, indem es dafür sorgt, dass der Gesamtstromverbrauch Ihrer Einrichtung nie einen vordefinierten Grenzwert überschreitet. Nähert sich ein Gebäude seinem Grenzwert, kann das Ladesystem das Laden der E-Fahrzeuge vorübergehend verlangsamen, unterbrechen oder auf eine Batterie vor Ort zurückgreifen, um die Last auszugleichen.

Diese Strategie ist besonders relevant für Betriebshöfe oder gewerbliche Standorte mit begrenzter Netzkapazität oder Stromverträgen, die bei Überschreitung von Verbrauchsgrenzen Strafgebühren vorsehen.. Mit Peak Shaving vermeiden Flotten kostspielige Lastspitzen und sichern gleichzeitig einen kontinuierlichen Betrieb.

Vehicle-to-Grid (V2G) und Vehicle-to-Building

V2G ermöglicht bidirektionales Laden, so dass EVs nicht nur Strom beziehen, sondern ihn auch an das Netz oder ein Gebäude zurücksenden können. In einer Flottenumgebung bedeutet dies, dass Fahrzeuge als mobile Energieanlagen fungieren können. Bei Netzstress oder Nachfragespitzen entladen ausgewählte Fahrzeuge die gespeicherte Energie und laden sie später wieder auf, wenn die Last geringer ist.

Obwohl die Einführung von V2G in Europa noch am Anfang steht, birgt sie großes Potenzial für Flotten mit flexiblen Einsatzzeiten oder überschüssiger Batteriekapazität. Um dies zu koordinieren, ohne den Betrieb zu stören, ist ein intelligentes Energiemanagementsystem erforderlich, das die Fahrzeuge dynamisch auf der Grundlage von Routenanforderungen und Netzmöglichkeiten zuweisen kann.

Expertentipp: Die Zukunft des EV-Flottenmanagements

Die rasante Zunahme von E-Flotten ist ein schnell wachsender Trend und ein intelligentes Management dieser Flotten wird zunehmend wichtiger. Experten schätzen, dass die Zahl der Elektrofahrzeuge weltweit bis zum Ende des Jahrzehnts auf 230 Millionen ansteigen wird. Dieses explosive Wachstum setzt die Energieinfrastruktur unter enormen Druck, da ein unkontrolliertes Aufladen kostspielige Spitzenwerte verursachen und das Netz destabilisieren kann.

Laut Sebestyén Haty, Product Lead eMobility bei gridX, "verwandelt intelligentes Laden die drohenden Herausforderungen für das Stromnetz in echte Chancen. Flotten, die dynamisches Lastmanagement und Nutzungszeitoptimierung kombinieren und in Batterien und Solaranlagen investieren, können die Kosten senken und die Netzstabilität aktiv unterstützen." Mit anderen Worten: Mit den richtigen Energiestrategien senken Flottenbetreiber:innen nicht nur ihre eigenen Kosten, sondern tragen auch zur Schaffung eines flexibleren, widerstandsfähigeren Energiesystems bei.

Für Flottenmanager:innen in Europa und darüber hinaus ist die Richtung klar: Die Zukunft des Flottenbetriebs ist sowohl elektrisch als auch digital. Wer frühzeitig handelt und die Einführung von Elektrofahrzeugen mit einem intelligenten Energiemanagementsystem begleitet, ist betriebswirtschaftlich und regulatorisch besser aufgestellt, wenn Vorschriften strenger werden und Energiekosten schwanken.

Letztlich reicht die Elektrifizierung allein nicht aus. Sie muss mit der richtigen Software und den richtigen Strategien kombiniert werden, um das Aufladen der Flotte zu überwachen, zu optimieren und bedarfsgerecht zu skalieren – ohne operative Störungen. Richtig umgesetzt, macht dieser Ansatz Flotten nicht nur zukunftssicher, sondern auch zu einem aktiven Teil der Energiewende.